免疫荧光 (Immunofluorescence,IF) 是标记免疫技术中发展最早的一种。免疫荧光技术就是将不影响抗原抗体活性的荧光色素标记在抗体(或抗原)上,与其相应的抗原(或抗体)结合后,在荧光显微镜下呈现一种特异性荧光反应。

实验原理:

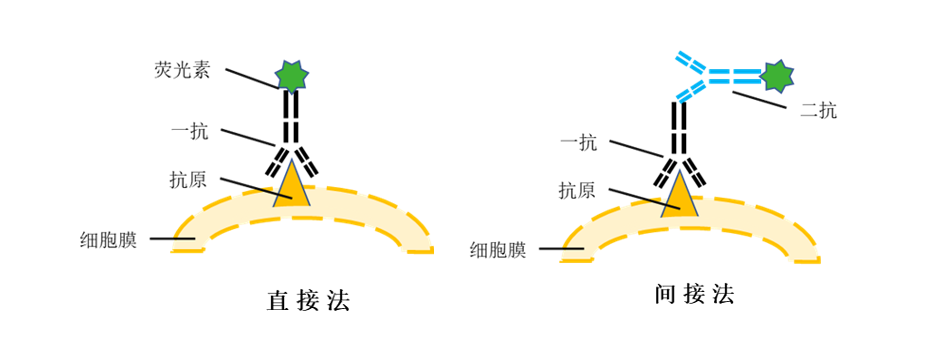

利用固定剂将细胞固定,使得细胞膜的通透性大大增加,检测胞浆或者胞核蛋白时还可使用通透剂使细胞通透性进一步加强。然后利用正常羊血清或BSA等进行封闭,使许多细胞蛋白先与封闭剂非特异性结合,而特异性的目的蛋白一抗可以通过竞争性的反应与目的蛋白相结合,从而保证抗体识别的特异性。然后应用与一抗种属相匹配的荧光二抗可以特异性识别结合一抗的Fc区域,利用二抗连接的荧光基团,就可以在荧光显微镜下观察到特定颜色的荧光,从而显示目的基因的表达情况。同时,免疫荧光实验由于其较高的敏感性可以显示出基因表达的亚细胞情况(核内、核外、胞膜以及一些细胞器上),所以通常被用来作为目的蛋白定位的方法。

图1 免疫荧光方法示意图

荧光产生原理:分子中含有电子,而电子在不停地运动,此时运动的电子处于一系列不连续的能量状态中。在一定的条件下,电子可以吸收能量跃迁到高能量级,此过程称为激发。处于激发态的电子是不稳定的,当这些电子以辐射方式进行跃迁,能量则会转化为相应的波长光,此过程成为发射。即物质吸收外界能量进入激发状态,再回到稳定基态时,多余的能量会以电磁辐射的形式释放,则发出荧光,而这类物质被称为荧光素。

许多物质都可产生荧光现象,但并非都可用作荧光色素。只有那些能产生明显的荧光并能作为染料使用的有机化合物才能称为免疫荧光色素或荧光染料。

荧光素的选择:

Ø 具有与蛋白质形成共价键的化学基团

Ø 荧光效率高,标记后荧光下降不明显

Ø 荧光与背景的色泽对比鲜明

Ø 标记后能保持生物学活性和免疫活性

Ø 标记方法简单、快速、安全、无毒

常用的荧光色素:

(一)荧光色素

1. 异硫氰酸荧光素(FITC)为黄色或橙黄色结品粉末,易溶于水或酒精等溶剂。分子量为 389.4,最大吸收光波长为 490~495nm,最大发射光波长 520~530nm,呈现明亮的黄绿色荧光,有两种同分异结构,其中异构体1型在效率、稳定性与蛋白质结合能力等方面都更好,在冷暗干燥处可保存多年,是应用最广泛的荧光素。其主要优点是:①人眼对黄绿色较为敏感,②通常切片标本中的绿色荧光少于红色

2. 四乙基罗丹明(RIB200)为橘红色粉末,不溶于水,易溶于酒精和丙酮。性质稳定,可长期保存。最大吸收光波长为570nm,最大发射光波长为595~600nm,呈橘红色荧光。

3. 四甲基异硫氰酸罗丹明(TRITC),最大吸引光波长为 550nm,最大发射光波长为620nm,呈红色荧光。与FITC的翠绿色荧光对比鲜明,可配合用于双重标记或对比染色。其异硫氰基可与蛋白质结合,但荧光效率较低。

(二) 其他荧光物质

1. 酶作用后产生荧光的物质某些化合物本身无荧光效应,一旦经酶作用便形成具有强荧光的物质。

2. 镧系螯合物,某些3价稀土镧系元素如销(Eu3+)、铽(Tb3+)、铈(Ce3+)等的整合物经激发后也可发射特征性的荧光,其中以Eu3+应用最广。